近日,我校集成电路与光电芯片学院青年教师唐浩东助理教授和工程物理学院陈威副教授团队在国际知名期刊Nature Electronics发表题为《Time to standardize external quantum efficiency testing of emerging photodetectors》的评论文章(Comment),针对新型光电探测器领域中广泛存在的测试标准不统一问题,提出了改进建议和标准化方向。这是我校青年教师首次在该期刊以第一作者和通讯作者身份发表评论性论文。

科研背景:让“测得准”比“测得高”更重要

随着量子点、钙钛矿、二维材料、有机半导体等新型材料的快速发展,光电探测器的性能指标不断被刷新。它们被广泛用于红外成像、环境监测、自动驾驶和空间通信等前沿应用中。然而,研究团队发现,不同实验室使用的光源、仪器和计算方法差异很大,导致同类器件的性能结果往往难以比较。文章指出,外量子效率(EQE)是衡量光电探测器性能的核心指标,但如果测试方法不统一,即便数值看起来更高,也可能并不代表性能更好。因此,建立科学、统一的测试流程,是推动整个行业走向成熟的重要一步。

研究亮点:对比两种常见测试方式

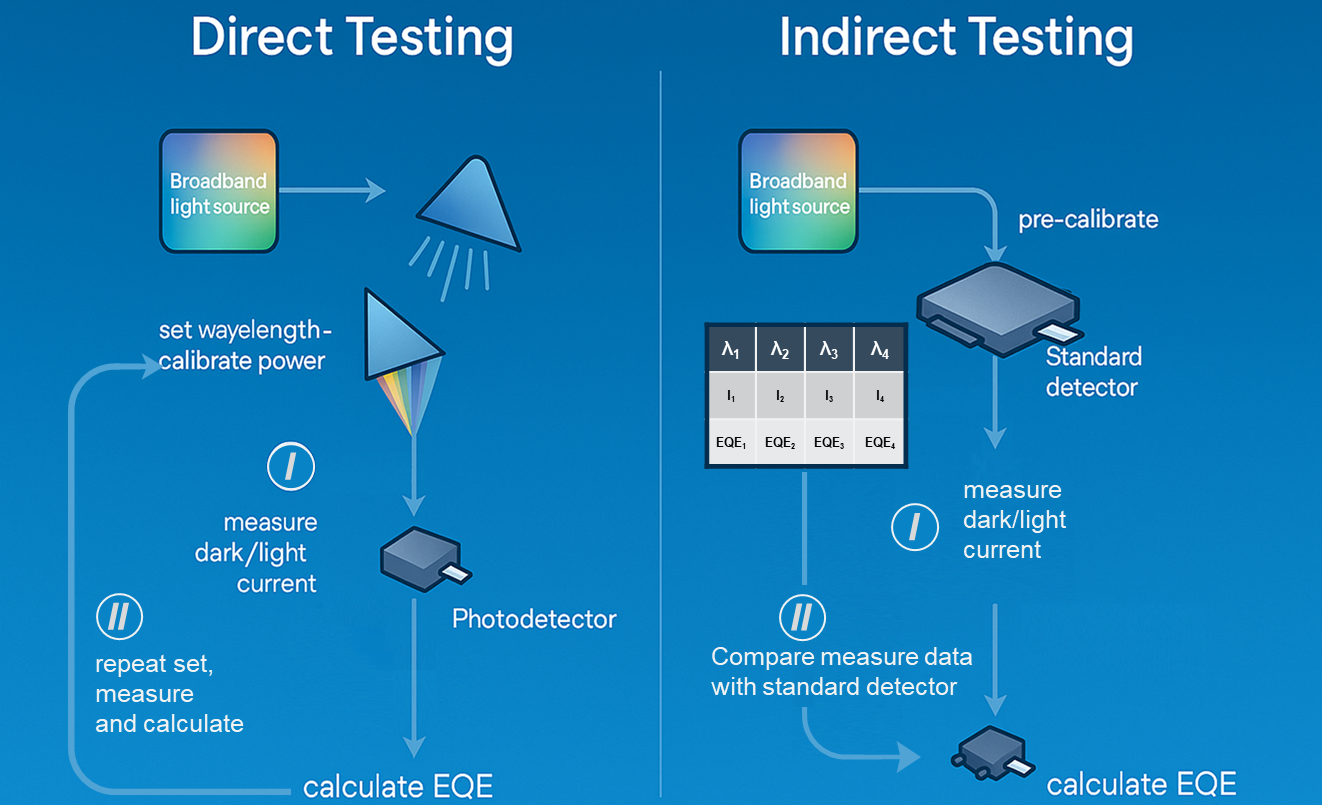

文章对比了当前常见的两种EQE测试方法——直接测试法(Direct Testing)和间接测试法(Indirect Testing)。

在“直接法”中,研究人员会在每个波长下对光源逐点校准,分别测量光功率和器件响应,从而直接得到每个波长下的EQE结果;而“间接法”则通过一个标准探测器对光源进行统一校准,再将被测器件的光电流与标准探测器进行对比,间接获取器件的EQE数据。虽然测试效率更高,但容易受到光源波动和系统差异的影响。如示意图1所示:

示意图1直接法和间接法的测试流程

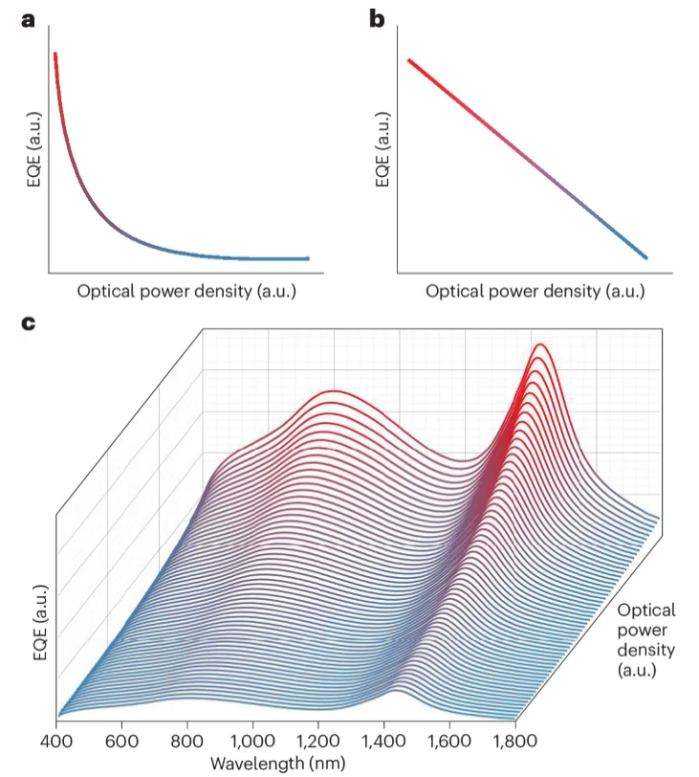

文章中的两幅示意图清晰展示了两种方法的区别和影响:

改进建议:从“数值竞争”走向“标准共识”

唐浩东团队提出了一套更具操作性的EQE测试框架,倡导科研团队在测试前应先验证器件的线性响应区间,再明确采用的测量路径和假设条件,并在论文中清晰报告光源谱分布、光功率密度等关键信息。这一系列改进建议,有助于科研人员更客观地评估器件性能,也为产业界在产品检测和质量控制中提供了技术参考。正如唐浩东助理教授所强调的:“我们希望通过建立统一的计量标准,让不同实验室、不同材料体系的研究成果能够真正放在同一个坐标系下比较,让创新更透明,让进步更可信。”

社会意义:从实验室到产业的“语言统一”

这项工作不仅是一篇学术评论,更反映出新一代半导体技术走向应用过程中对“测量标准”的现实需求。标准化的EQE测试方法将帮助科研人员、设备制造商和应用企业之间形成共识,为光电探测与成像产业的可持续发展奠定基础。在未来,这一研究方向有望推动更多基于新材料的光电器件实现从实验室验证到产业级应用的跨越,助力我国在光电信息、红外成像与智能感知等领域的自主创新与标准制定。

论文信息:

Time to standardize external quantum efficiency testing of emerging photodetectors

作者:唐浩东、罗恺裕、陈威

单位:深圳技术大学 集成电路与光电芯片学院;深圳技术大学 工程物理学院

期刊:Nature Electronics

DOI:https://doi.org/10.1038/s41928-025-01446-7