一、新材料与新能源学院张光烨副教授团队在国际顶级期刊Advanced Materials发表热力学调控高效有机光伏最新研究成果

有机太阳能电池(OSCs)因其轻质、柔性以及可溶液加工等突出优势受到广泛关注,目前其功率转换效率(PCE)已突破21%。尽管热力学在活性层优化中发挥着核心作用,但尚未明确的温度依赖机制仍制约着OSCs效率的进一步提升。当前高性能体系广泛采用的D18给体聚合物虽具备有利于电荷传输的刚性平面结构,但其强烈的结晶倾向也导致材料在加工过程中面临困难。常用的顺序沉积(SqP)工艺存在给体/受体界面能不匹配的问题,阻碍了有效的层间渗透,并引起激子损失;而传统热溶液法则存在膜厚均匀性不佳的局限性。

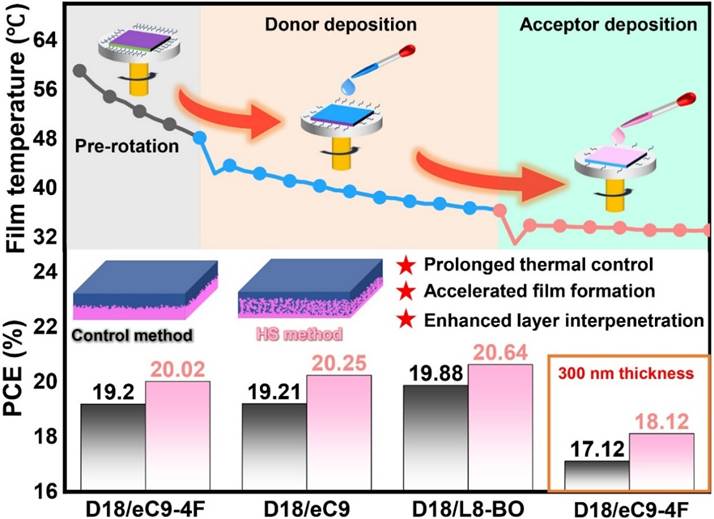

针对上述问题,新材料与新能源学院张光烨副教授课题组采用实时红外热成像技术,揭示了在热基板(HS)上进行SqP制备活性层薄膜过程中的温度调控组装动力学。与广泛采用的热溶液法相比,HS工艺在SqP过程中为活性层提供了更高的温度和更长的加热时间,从而加速了底层液相重组与成核过程。HS诱导的界面能差异促进了层间相互渗透,并在活性层底部区域实现了适宜的给体含量,同时增强了激子生成效率。高度结晶的纤维状结构有效提高了空穴迁移率,并显著抑制非辐射复合(能量损失低至0.214 eV),从而实现了高填充因子(81.00%)和高开路电压(0.868 V)。基于D18 HS/eC9体系的100 nm厚器件实现了19.75%的光电转换效率(对照组为18.89%),并在1个太阳光照条件下经过270小时后仍保持初始效率的90%(对照组为84%)。当使用2PACz作为空穴传输层时,在三个不同体系中均实现了超过20%的效率:分别为20.02%(D18/eC9-4F)、20.25%(D18/eC9)和20.64%(D18/L8-BO,认证效率为20.10%)。值得关注的是,经HS工艺处理的300 nm厚二元器件也实现了18.12%的高效率。

该工作在国际顶级期刊Advanced Materials(IF=26.8,中科院一区)上以“20.64% Efficient and Stable Binary Organic Solar Cells via Thermodynamic-Engineered Interlayer Diffusion and Exciton Generation”为题发表。深圳技术大学新材料与新能源学院为论文第一完成单位。新材料与新能源学院硕士生孙康博为该论文的第一作者,新材料与新能源学院王宇飞助理教授、张光烨副教授为共同第一作者兼通讯作者、南昌大学陈义旺教授为该论文的通讯作者。

全文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202509806

二、新材料与新能源学院谢谌助理教授团队在国际顶级期刊Advanced Materials发表水基有机光伏最新研究成果

水系加工工艺是一种有前景的环保型有机太阳能电池(OSCs)制备路线,复合未来第三代有机光伏的工业化需求。虽然水分散型半导体纳米颗粒(NPs)提供了有吸引力的解决方案,但用于NP稳定化的必需表面活性剂通常会损害器件性能。

本研究中独创了一种突破性的水系加工策略,通过创新的逐层(LBL)制备方法成功克服了高效有机太阳能电池的厚度限制。通过工程化含有战略设计表面活性剂的水系纳米颗粒电子给体墨水,实现了对给体-受体相互扩散和垂直相分布的卓越控制。DFT计算表明,阴离子表面活性剂,特别是双电荷的SDP分子,为增强给体-受体相互作用创造了最佳的静电势梯度。EPR和UPS结果证实,阴离子表面活性剂同时实现了给体基质的p型掺杂和界面能量学的改善。形貌研究技术揭示,水基逐次沉积加工的厚膜活性层中垂直相分离的缓解和高结晶度的形成。优化的形貌导致厚膜OSC中有效的载流子分离和传输。采用含表面活性剂SDP的水系给体PM6和非卤化甲苯的受体L8-BO溶液处理的二元体系实现了接近20%的能量转换效率(PCE)。基于SDP加工的逐次沉积OSCs表现出最佳的厚度耐受性,在300和400 nm厚度下分别实现了18.9%和17.3%的PCE。此外,将SDP逐次沉积策略应用于三元PM6:L8-BO:BTP-eC9系统获得了20.3%(认证效率19.9%)的出色PCE。通过静电和掺杂效应的基础理解所展示的性能指标,为环境友好型OSC制造设立了新基准,同时为未来器件优化提供了通用平台。

该论文近期以“Over 20% Efficient Water-Based Layer-by-Layer Organic Solar Cells with High Thickness Tolerance Enabled by Surfactant Promoted Electrostatic Interaction”为题发表在顶级期刊Advanced Materials(IF=26.8,中科院一区)上。深圳技术大学新材料新能源学院谢谌助理教授为第一作者及通讯作者,硕士生温晅琳、硕士毕业生陈鸿杰为共同第一作者,深圳信息职业技术大学徐汀教授、嘉兴大学胡林教授,深圳技术大学质量标准学院刘汇副教授、南昌大学陈义旺教授为共同通讯作者。深圳技术大学新材料与新能源学院为论文第一完成单位、第一通讯单位。

全文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202508783

三、新材料与新能源学院唐泽国副教授团队在著名期刊Nano-Micro Letters发表钙钛矿太阳能电池最新成果

钙钛矿太阳电池由于其高光电转换效率、可溶液法低成本制备、可柔可刚、可单结可叠层等优点,被认为是最具潜力的下一代光伏发电技术。当前,钙钛矿太阳电池已进入产业化初始阶段。平米级钙钛矿单结光伏组件效率已达到20%,钙钛矿/晶硅叠层电池效率也达到35%,远远高于单结晶硅电池27.8%的世界纪录。钙钛矿光伏组件示范性电站也不断建成,全面检验其户外运行稳定性与发电量。然而,无论钙钛矿单结电池还是叠层电池,效率还有很大的提升空间。同时,钙钛矿太阳电池中还有许多未被完全理解的科学问题。

钙钛矿太阳电池中,界面钝化是提高其效率和稳定性的有效手段,各种钝化材料被广泛发现。其中,在三维(3D)钙钛矿吸收层表面制备二维(2D)钙钛矿薄膜,形成2D/3D异质结结构,从而有效钝化3D钙钛矿表面缺陷,提高载流子提取效率。但形成2D钙钛矿钝化层的机理尚缺少研究。鉴于此,深圳技术大学唐泽国副教授课题组联合南华大学王行柱教授课题组,通过对比研究结构相近的两种氟化盐,4-(三氟甲基)苯甲脒盐酸盐(4TF-BA-HCl)和4-氟苯甲脒盐酸盐(4F-BA-HCl),在构建3D/2D异质结中的差异。结果发现,4F-BA形成了高性能的3D/2D异质结,而4TF-BA则在钙钛矿表面形成了非晶层。理论及实验分析表明,分子内电荷平衡是形成2D钙钛矿的关键,4F-BA具有更平衡的分子内电荷分布,有利于形成有效的氢键,从而促进结晶性2D钙钛矿的形成。而4TF-BA由于其强吸电子基团CF₃而导致电荷分布不均,最终形成了非晶层。实验结果证明,2D钙钛矿较非晶层具有更好的钝化效果,从而导致更高的光电转换效率和稳定性。

该研究结果为设计高效2D钙钛矿钝化层材料提供了理论指导,文章在著名期刊Nano-Micro Letters(IF:36.3;中科院1区)上以“Differentiating the 2D Passivation from Amorphous Passivation in Perovskite Solar Cells”为题在线发表。深圳技术大学为论文第一完成单位,新材料与新能源学院2022级交流研究生郑小健、上海交通大学Shehzad Ahmed博士和学院张瑜讲师为论文第一作者,唐泽国副教授为第一通讯作者,Danish Khan助理教授、访问学者刘志鑫博士,南华大学王行柱教授为论文共同通讯作者。新材料与新能源学院韩培刚讲席教授、唐俊助理教授及工程物理学院陈威副教授为论文共同作者。该项研究获得国家重点研发计划政府间国际科技创新合作项目资助。

全文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-025-01913-y

四、新材料与新能源学院尤朋副教授团队在国际著名期刊Chemical Engineering Journal发表钙钛矿太阳能电池最新成果

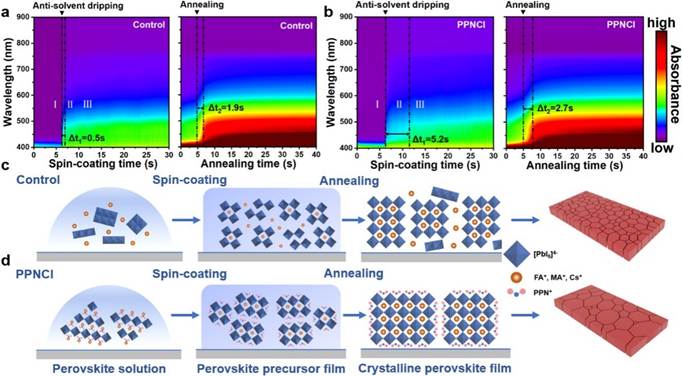

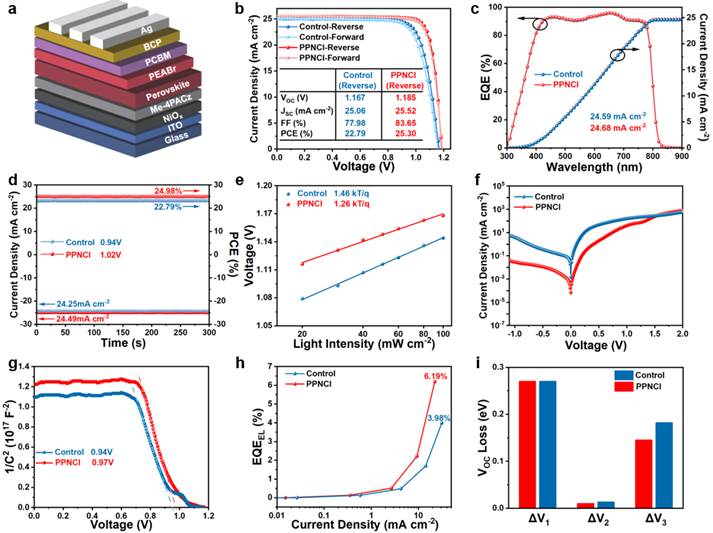

近年来,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率有着显著的提高(~27%),有望成为传统晶硅太阳能电池的替代者。其中,倒置钙钛矿太阳能电池由于其较小的迟滞、简单的制备方法、低加工成本,受到了广泛的关注。然而,尽管钙钛矿太阳能电池的效率提升显著,其大规模制备困难,稳定性较差等问题仍限制着其商业化的进程。决定钙钛矿太阳能电池性能的因素主要是钙钛矿薄膜的结晶质量,钙钛矿薄膜的结晶性较差会导致大量的晶格缺陷产生,这些缺陷会导致载流子的非辐射复合,降低器件的效率和稳定性。因此,调控钙钛矿薄膜的结晶过程,提升钙钛矿薄膜质量能够有效的减少钙钛矿薄膜的缺陷密度,从而提升器件的效率和稳定性。针对钙钛矿薄膜结晶性差等问题,我院尤朋副教授研究团队在钙钛矿前驱体溶液中引入了具有共振结构的离子添加剂PPNCl。PPNCl独特的共振结构特性使其能够与钙钛矿组分产生较强的配位作用,从而实现胶体团簇尺寸调控、释放钙钛矿薄膜的残余应力,并有效钝化钙钛矿表面缺陷。此外,[PPN]+阳离子优异的疏水特性显著提升了钙钛矿薄膜的环境稳定性。

研究结果表明,将具有共振结构的离子添加剂PPNCl掺入钙钛矿前驱体溶液中对提高器件性能起着至关重要的作用。通过一系列表征和测试手段,研究团队发现,该离子添加剂能够有效的延缓钙钛矿的结晶过程,从而制备得到晶粒更大,缺陷密度更少的钙钛矿薄膜。除此之外,掺入PPNCl的钙钛矿太阳能电池表现出25.30%的冠军效率,并且在高温潮湿的测试条件下具有较好的器件稳定性。

该工作在国际著名期刊Chemical Engineering Journal(IF:13.4;中科院一区)上以“Crystallization regulation and defect passivation of perovskite films via resonance-structured ionic additive for high-performance solar cells”为题发表。深圳技术大学新材料与新能源学院为论文第一完成单位,唯一通讯单位。新材料与新能源学院2023级材料工程专业研究生黄国根和研究助理栋宇庆为论文的共同第一作者,尤朋副教授为该论文的通讯作者,李顺朴特聘教授和林涛副教授为该论文的共同通讯作者。

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725082099

稿件来源:新材料与新能源学院